神田祭公式ブログです。神田祭当日の実況や神田祭の裏側、インターネットchの「神田祭.ch」の模様をお伝えいたします。

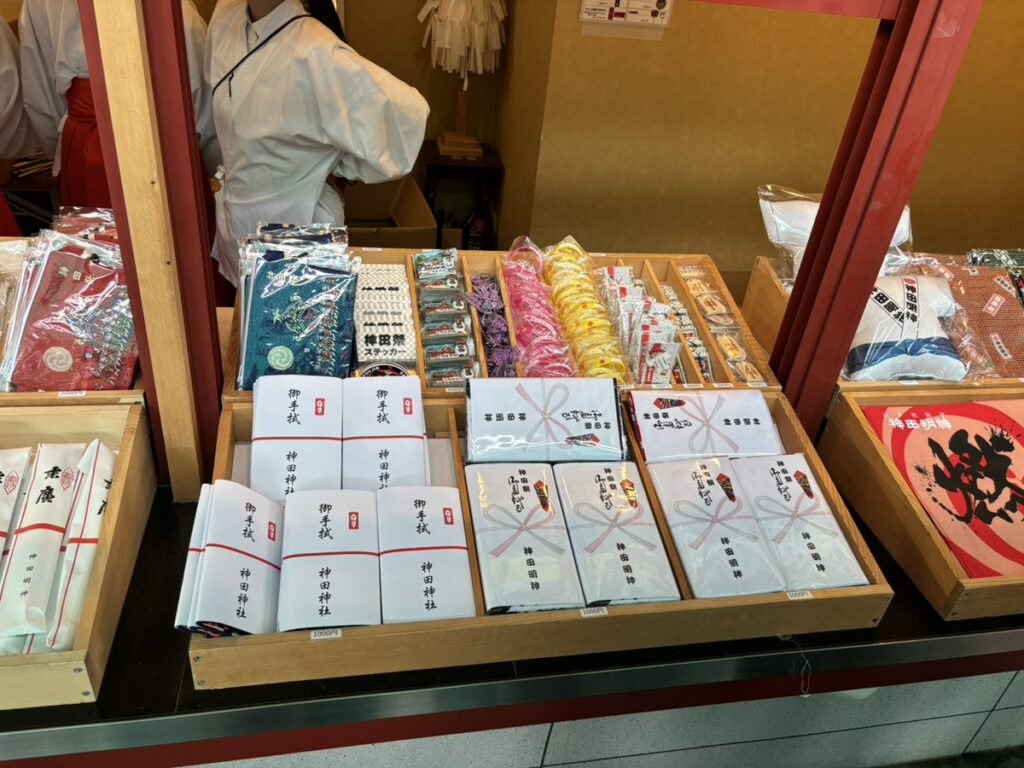

神田祭限定グッズ

2年に一度の貴重な神田祭のグッズです。

神田祭の記念やお土産にどうぞ!

身に着けるものや持ち回り品も神田祭一色で揃えたいですね!

神田明神境内、お守り授与所にて頒布いたします。

日本銀行本店本館

東京・日本橋に佇む「日本銀行本店本館」は、明治日本の近代化とともに歩んできた、歴史的・建築的価値の高い建物です。

設計を手がけたのは、東京駅丸の内駅舎で知られる建築家辰野金吾(たつの・きんご)。

彼は、英国仕込みの建築理論と日本の伝統を融合させた“辰野式”と呼ばれるスタイルで知られ、明治建築の象徴的存在でもあります。

本館は1896年(明治29年)竣工。石造りによるルネサンス様式のデザインは、対称性と堅牢さを備え、国家の信頼と重みを体現した建築となりました。

この建物は後に国の重要文化財に指定され、さらに「東京の建築遺産50選」にも選ばれています。

経済の中心地にふさわしく、荘厳かつ格式ある佇まいを今も保ち続けています。

また、戦時中には一部の金属装飾が供出されたものの、建物自体は奇跡的に保存され、戦後も引き続き日本経済の心臓部としての役割を果たしています。

日本銀行本店本館は、単なる金融機関の施設ではなく、『明治期の建築技術と美意識、そして国家運営に携わる人々の思想が刻まれた“生きた文化財”』ともいえる存在です。

事前予約をすれば内部見学も可能で、当時の雰囲気をそのままに感じられる貴重な体験ができます。 静謐で重厚な空間に身を置きながら、近代日本の歩みとその原動力となった人々の志にふれる時間を、ぜひお楽しみください。

渋沢栄一の銅像

東京・大手町、日本橋川沿いに位置する「常盤橋公園」。

都心の再開発エリアの一角にありながら、ここには静かに歴史を物語る存在がたたずんでいます。

それが、“日本資本主義の父”渋沢栄一の銅像です。

この銅像は、都内に3体ある渋沢栄一像のひとつで、彼が設立に関与した第一国立銀行(現・みずほ銀行)や東京証券取引所が近くにあったことから、経済の中心地にふさわしい場所として建立されました。

渋沢栄一は、明治・大正・昭和初期にかけて、なんと500社以上の企業の設立・支援に関与した偉人です。 第一国立銀行、東京商工会議所(2018年に創立140周年)、東京証券取引所、東京ガス、帝国ホテル、キリンビールなど、今も日本を支える名だたる企業が彼の理念のもとに育ちました。

しかし、この銅像にも時代の波が押し寄せました。太平洋戦争中、金属供出政策により一度撤去されてしまったのです。 けれど、その偉業を惜しむ多くの声により、昭和30年(1955年)に再建。今では、変わりゆく東京の中で、変わらぬ姿で街を見守り続けています。

スーツ姿で穏やかな眼差しをたたえる渋沢の像は、訪れる人々に静かな敬意と勇気を与える存在。 常盤橋公園は、再開発が進むなかでも、こうした“人の志”を受け継ぐ場所として今も大切に守られています。

神田や日本橋エリアを歩く際は、ぜひこの公園にも足をのばし、近代日本の礎を築いた偉人と出会ってみてください。

将門塚 神田神社旧跡地到着

神幸祭の行列は大手町一丁目の将門塚に到着しました。

平将門公の首が葬られたと伝わるこの地では、現代、静かで厳粛な神事「奉幣の儀(ほうへいのぎ)」が執り行われています。

この奉幣の儀は、神田祭で行われる重要な神事のひとつで、神職や氏子総代らが参列し、将門公の御霊に対して幣帛(へいはく)を捧げ、祭礼の安全と地域の平安を祈願します。

そしてこの地は、実は約400年前、神田明神(神田神社)がかつて鎮座していた場所でもあります。 神田明神は江戸幕府開府にともない、現在の外神田の地へ移転しましたが、将門公の御霊はそのまま受け継がれ、今なお神田明神で三の宮として祀られています。

都会の真ん中とは思えないほど、奉幣の儀の場は厳かな静寂に包まれ、心が引き締まるような空気が漂います。

目立った喧噪もない中で行われる儀式は、将門公への深い信仰と、今に続く神田の歴史を静かに物語っているようです。

神田祭の華やかさの裏にある、こうした古き神事へのまなざしも、祭をより深く味わううえで欠かせない一面です。

将門塚での奉幣の儀は、まさにその象徴といえるでしょう。

また、将門塚では、将門塚保存会 平野徳子会長によります献饌が執り行われました。

将門塚保存会【まさかどづかほぞんかい】は、この地域に所在する企業・団体及び商店等を会員として、

平将門公の御霊【みたま】を慰め、その遺跡である将門塚を保護・維持することを目的に昭和32年に設立されました。

令和5年に「一社社団法人」となり、将門塚の保全と社会貢献を目的としております。

東京・大手町の一角に佇む「将門塚(まさかどづか)」。

高層ビルに囲まれたこの静かな場所には、今もなお平将門公の霊が祀られ、訪れる人々に敬意をもって手を合わせさせる不思議な力があります。

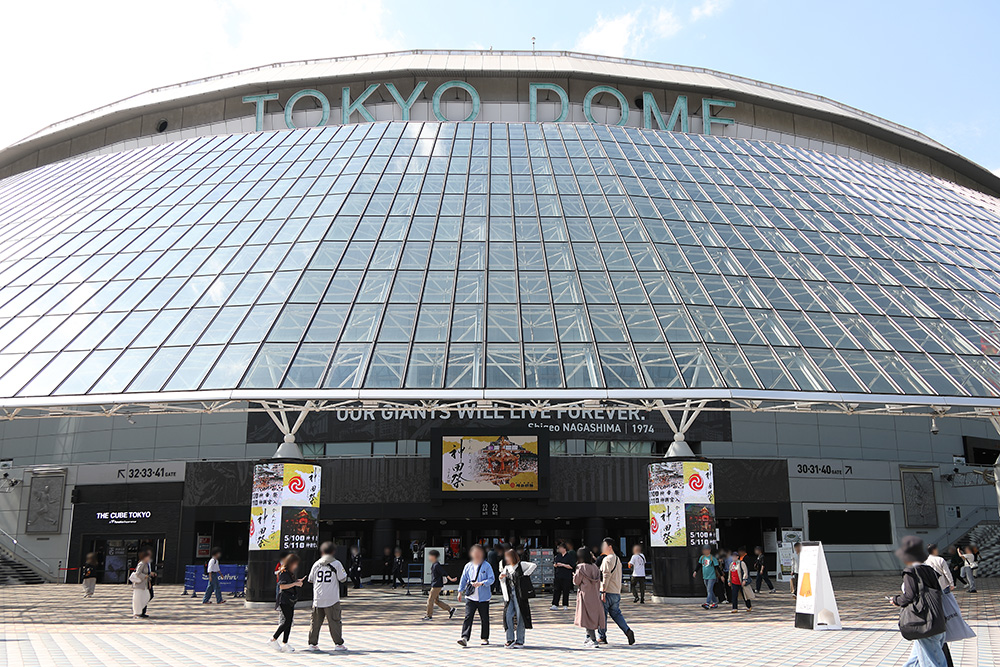

巨人戦「神田祭 デー」

4月29日(火祝)、東京ドームでの「巨人 vs 広島」戦では、「神田祭デー」として開催されました。

当日は、先着1万人にオリジナルクリアファイルをプレゼントしました。

神田明神のマスコット、「江戸っ子みこしー」も東京ドームに登場しました。

試合結果は、延長12回、4対3で神田明神の氏子球団・巨人軍が劇的サヨナラ勝利を収めました!

神田錦町二丁目

山田信三総代によります献饌が執り行われました。

東京・千代田区にある「神田錦町二丁目」は、神保町や小川町、御茶ノ水と隣接する静かな街並みの中に、歴史と現代が調和する風情あるエリアです。

オフィス街としての顔を持ちつつ、周囲には大学や専門学校、文化施設も多く、知と学びの空気が漂う場所としても知られています。 近代的なビルの合間には、こぢんまりとしたカフェや老舗の飲食店も点在し、働く人や散策する人の憩いの場となっています。

この地は、江戸時代には武家屋敷が建ち並ぶ閑静な屋敷町でした。

なかでも有名なのが、「天下のご意見番」として講談や時代劇で知られる大久保彦左衛門忠教(おおくぼ ひこざえもん ただたか)。

寛永年間、この神田錦町二丁目付近に屋敷を構えていたと伝わっており、町の名にはそんな歴史の片鱗も刻まれています。

さらに近くには、かつて川が流れ物資の集積地だった「河岸(かし)」の地名も残っており、この一帯が物流と文化の交差点だったこともうかがえます。

今も昔も、多様な人と知識が行き交う「神田錦町二丁目」。 ちょっと路地に入ってみれば、ビルの谷間に歴史の面影が顔を出す、そんな奥深い魅力がこの街にはあります。

錦町河岸交差点

錦町河岸交差点のヒロセビル前で、廣瀬直之総代によります本日初となる献饌が行われました。

氏子総代は明治14年頃に内務省(今の総務省に近い省)により制定され、衆望ある町の人士から選ばれました。

神田・神保町・小川町といったエリアの間に位置する「錦町河岸交差点(にしきちょうがしこうさてん)」は、靖国通りと専大通りが交わる交通の要所で、現在も多くの人と車が行き交う、活気ある場所です。

この一帯は、江戸時代には物流の拠点である「河岸(かし)」が置かれていた場所で、水運と商業が盛んに行われていた歴史ある地域です。 そのため現在でも「錦町河岸」という名前に、かつての賑わいの名残が刻まれています。

さらに、周辺の武家地には町名がなかったため、代わりに「錦小路(にしきこうじ)」という通称で呼ばれていたという歴史も残っています。 もともとは「二色(にしき)小路」という表記で、近くに“一色(いっしき)”という名字の旗本の家が2軒あったことにちなみ、「二色」→「錦」と転化したという説が伝えられています。

現在では、すぐ近くに大学やオフィスビル、商店街が広がり、通勤・通学・買い物などで賑わいを見せるエリアに。

神保町の書店街、小川町のスポーツ街、すずらん通りの商店街など、さまざまな文化の交差点としての役割を担っています。

過去と現在が交差する「錦町河岸交差点」。何気なく通る場所にも、こんな歴史が息づいているのです。

神田すずらん通り

神幸祭の行列は、世界一の古書店街「神田神保町」を通過し、現在はすずらん通りを通過中です。

東京・千代田区の神保町エリアにある「神田すずらん通り」は、靖国通りの駿河台下交差点から白山通りへと続く約260メートルの石畳の商店街。

歩くだけで、歴史と文化を肌で感じられる風情ある通りです。

この地は、明治10年頃からお茶の水・錦町・神保町付近に官立・私立の大学が多く設立されたことにより、学問と出版の中心地として発展しました。

大学が集まれば書店が集まる。

その流れの中で、現在では約150店舗以上の書店が立ち並ぶ“世界最大級の書店街” を形成しています。

通りは、落ち着いた石畳が整備されており、レトロな喫茶店や飲食店、老舗の古書店が並ぶ様子は、まさに『東京の文化を支える一本の道』。 本好きの散策にぴったりな空間が広がっています。

そして、毎年春に開催されるのが「すずらん祭り」。

地域の書店や飲食店が一体となって行うイベントで、模擬店やパフォーマンス、スタンプラリーなど、子どもから大人まで楽しめる催しが満載です。

通りが歩行者天国となり、いつも以上ににぎわいと笑顔があふれます。

文化の香りと人の温かさが感じられる、石畳の神田すずらん通り。 神保町を訪れた際には、ぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

猿楽町一丁目

現在、行列は猿楽町を巡行中です。

東京・千代田区の一角にある「猿楽町一丁目(さるがくちょういっちょうめ)」は、御茶ノ水や神保町に近接しながらも、どこか静けさと品のある空気が漂う落ち着いたエリアです。

この地名は、かつてこの地域に猿楽(能の前身)に携わる人々が住んでいたことに由来すると言われており、芸能や文化の香りが息づく街として知られています。

そして、猿楽町を語る上で欠かせないのが、明治11年に開校した錦華小学校の存在。

ここはなんと、文豪夏目漱石が幼少期に学んだ学校としても知られています。

漱石の足跡が残るこの地は、知的で文化的なまちとしての誇りを今に伝えています。

その後、錦華小学校は統合を経て、現在は「千代田区立お茶の水小学校」としてその歴史を受け継いでいます。

校名は変わっても、学びの伝統と地域に根ざした教育の精神はしっかりと残されています。

周囲には出版社や楽器店、喫茶店なども点在し、にぎやかな表通りから一歩入れば、静かな時間が流れるまち歩きにぴったりの場所です。 文学と教育の面影をたどりながら、猿楽町の路地を歩いてみてはいかがでしょうか?

小川町

神幸祭の行列は淡路町交差点を右に曲がり、靖国通りを巡行しています。

東京・千代田区にある「小川町(おがわまち)」は、神田エリアの一角に位置しながら、独自の色を持った魅力あふれる街です。 現在はスポーツ用品店やグルメの街として知られていますが、実は江戸時代から続く由緒ある町名。その名は、神田川に注ぐ小川が近くを流れていたことに由来します。

スポーツの街としての現在

小川町は現在、日本でも有数のスポーツ用品店街として知られています。

とくにスキー、スノーボード、登山、ランニング用品の専門店が多く並び、アウトドア好きにはたまらない風景が広がっています。

1995年には、小川町から駿河台下にかけての靖国通り沿いにある約60のスポーツ店が「神田スポーツ店連絡協議会」を結成し、同年より毎年10月に「神田スポーツ祭り」を開催。

さらに、注目すべきはご当地プロレス「神田プロレス」! 地元の人々が応援する中、路上や商店街で行われる熱い戦いは、スポーツと地域文化が融合したユニークな催しとして人気です。

カレーの街・小川町のもうひとつの顔

そしてもう一つ、小川町の魅力として外せないのが「カレー」。

この界隈は、“カレー激戦区”として全国的にも知られており、100軒以上のカレー店が集まっています。

2011年からは、地元の有志や飲食店が協力し「神田カレーグランプリ」を開催。予選と本選に分かれて行われるこのイベントは、毎年多くのカレーファンが訪れる一大グルメ祭として定着しました。

伝統と新しさが共存する街

小川町は、古くから続く地名と歴史を大切にしながら、現代のカルチャーやスポーツ、グルメを受け入れてきた街です。

神田祭の際には町会として神輿も出し、伝統文化にも深く関わっています。

秋葉原、神保町、御茶ノ水といった名所に囲まれた立地の良さもあり、気軽に立ち寄れるこの街を、ぜひ一度ゆっくり歩いてみてください。

神幸祭の行列は、日本有数のスポーツ用品店街、カレーの街を通り、猿楽町へ向かいます。

将門塚 神田神社旧跡地到着 2025.05.10

神幸祭の行列は大手町一丁目の将門塚に到着しました。 平将門公の首が葬られたと伝わるこの地では、現代、静かで厳粛な神事「奉 ...巨人戦「神田祭 デー」 2025.05.10

4月29日(火祝)、東京ドームでの「巨人 vs 広島」戦では、「神田祭デー」として開催されました。 当日は、先着1万人に ...協賛スポンサー様はランダム順で表示しております。