神田祭公式ブログです。神田祭当日の実況や神田祭の裏側、インターネットchの「神田祭.ch」の模様をお伝えいたします。

外神田地区連合 神田元佐久町会

【町会の特徴】

元佐久町も栄町と同じように小笠原藩邸でした。

明治3年に秋葉原の火除け地となる際に、神田佐久間町一丁目及び神田柳屋敷の代地として小笠原家屋敷跡に移転してきました。

この時に、神田元佐久間町の町名が生まれました。

「元」という名前は、新たに生まれたこの町を神田佐久間町と区別するために付けられました。

明治44年(1911)に、元佐久間町と改称されましたが、昭和22年、千代田区ができたときに、町名は再び神田元佐久間町となりました。

町会の該当区域は、外神田五丁目2・5番地となっています。

【神輿の特徴】

神田元佐久町会の神輿は昭和5年に宮惣の手により生まれたものです。

歴史ある神輿とともに、宮入れします。

外神田地区連合 神田栄町会

【町会の特徴】

神田栄町はかつて、神田栄町と呼ばれ、江戸時代には武家屋敷が立ち並んでいた地域で、この一帯が豊前小倉藩小笠原家の中屋敷だった記録が残っています。

この界隈が大きく様相を変えたのは明治維新後のことです。

明治2年(1869)12月、神田相生町から出た火事によって、現在の外神田周辺は焼け野原となってしまいました。

そこで明治新政府は、神田竹町 、神田平河町 、神田松永町などに、防火のための火除地を設置し、鎮火神社(秋葉神社)を建立しました。

それらの町に住んでいた人たちがこの界隈に移転させられ、神田栄町となりました。

「栄」という名前は、新たに繁栄するように、との願いから付けられたと言います。

明治44年(1911)、町名は神田を取り、栄町と改称しますが、昭和22年に、神田区と麹町区が合併して千代田区が成立した際、ふたたび神田栄町となりました。

そして昭和39年、住居表示の実施で神田亀住町や神田元佐久間町とともに、現在の外神田五丁目となりました。

町会の該当区域は、外神田五丁目1・6番地となっています。

【神輿の特徴】

神田栄町会の神輿は昭和54年製作のものです。

皆さまの心に強く迫る宮入りをします。

外神田地区連合 宮本町会

【町会の特徴】

宮本町は、明治2年(1869)に神田明神門前町となった後、明治5年(1872)には境内などの社地を編入して、神田宮本町となりました。

江戸総鎮守のお膝元で生活することを誇りとする住民の心意気が形になった名前です。

宮本町には、明治10年(1877)創業、開花三十六席にも選ばれた「開花楼」がありました。

ここは海抜40メートルの高台に建っており、見晴らしの良さと江戸前の料理が好まれ、通人、粋人が集う場所として知られ、東京名所図会など、多くの書物に残されています。

また、単に料理屋として著明であるばかりではなく、書画店や古書市、見本市等、当時としては貴重な文化事業が再三開催されました。

明治の国学者、福羽 美静が開花楼の全盛を詠んだ詩を紹介します。

「にぎわしき 花の都のその花を 見れば心も また開けつつ」

町会の該当区域は、外神田二丁目16〜19番地、7番1号・4号の一部となっています。

【神輿の特徴】

宮本町会の神輿は、子供神輿として出します。

本年は神田明神の中神輿を担いで宮入いたします。

昭和35年、宮惣の製作によるものです。迫力があり、熱気あふれる、力強い担ぎっぷりにご注目下さい。

外神田地区連合 神田同朋町会

【町会の特徴】

同朋町会は、明暦の大火以前までは寺地でしたが、明暦の大火(1657)後に寺地を外に移し、幕府同朋衆の屋敷としました。

「同朋」というのは、室町時代に始まり、幕府の雑務、茶事を務めた僧体の小史のことを言います。

江戸幕府では、城中における大名の案内・更衣・刀剣の上げ下げ・茶弁当の世話をし、将軍外出の際には、長刀を持って従っていました。

平成8年3月に新調した浅草の宮本卯之助商店作の御神輿で同年5月の神田明神例大祭に参加しました。

町会の該当区域は、外神田二丁目10〜15番地、6丁目1・2番地及び3番地3・4・7・8号となっています。

【神輿の特徴】

神田同朋町会の神輿は平成8年に新しく作り直しました。

宮本 卯之助の作品です。

美しい仕上がりの中にも下町の落着きを調和した風情になっています。

外神田地区連合 万世橋町会

【町会の特徴】

外神田一丁目の一帯は、神田川に架かる橋の名に因んで万世橋と呼ばれています。

万世橋の名前は、明治6年(1873)、昌平橋よりもやや下流に架けられた「萬世橋 」に由来します。

完成時は「よろずよばし」と命名されていましたが、いつしか「まんせいばし」という音読みが一般化しました。

また、万世橋は日本初の石橋でもあり、眼鏡橋と呼ばれたりもしています。

当時、武家地だった神田仲町と神田花房町は、享保年間(1716〜1736)に町屋となり、商人や職人が移り住むようになりました。

また、神田花田町は、明治2年(1869)、武家地だった花房町代地と須田町代地を合わせ、両町から一字ずつ取ってできた町です。

地元の万世橋町会は、戦後、その3つの町にまたがって成立した町です。

昭和39年(1964)、これら3つの町は外神田一丁目に変わり、現在に至っています。

電気街として有名な秋葉原もこの万世橋地区内にあり、戦前からすでに電気部品やラジオなどを扱う問屋や小売店がありました。

町会の該当地域は、JR秋葉原電気街口周辺の、外神田一丁目1番地8〜14号、2番地、4番地9〜17号、10〜17番地となっています。

【神輿の特徴】

万世橋町会の神輿は、昭和35年、宮本重義の手によるものです。

神田祭においても、比較的大きな神輿となっています。ぜひご堪能ください。

総勢300名の担ぎ手により宮入を行います。

外神田地区連合 神田五軒町々会

【町会の特徴】

「五軒町」の名前の由来は、江戸時代、この界隈に、上総久留里藩黒田家上屋敷、下野黒羽藩大関家上屋敷、安房勝山藩酒井家上屋敷、播磨林田藩建部家上屋敷、信濃上田藩松平家下屋敷と、5つの大名屋敷が並んでいたことから名付けられました。

明治維新の時に政府によってこれらの屋敷は召し上げられ、明治5年(1872)に、この地は神田五軒町と名付けられました。

その後、人家が立ち並ぶようになり、てんぷらの店や寄席などができ、町は賑わいました。

明治44年(1911)には、町名から神田が外され「五軒町」となりましたが、昭和22年に神田区と麹町区が合併して千代田区になると、ふたたび神田五軒町に戻りました。

そして、昭和39年、住居表示の実施に伴って外神田六丁目となりました。

町会の該当区域は、外神田六丁目3番地5・6号、4〜16番地となっています。

【神輿の特徴】

神田五軒町々会の神輿は、昭和52年に作られました。

屋根唐破風型白木造り総彫刻です。

重さ約300キロ、台座2尺3寸(約70cm)、高さ6尺8寸(約200cm・鳳凰を含む)、幅4尺7寸(約150cm)、親棒の長さ16尺(約500cm)という大神輿です。

数年前、約30年振りに総仕上げ直しをし、美しく輝いた神輿へと生まれ変わりました。

担ぎ手総数は350名余りです。

外神田地区連合 神臺会

【町会の特徴】

神臺会は神田神社の男坂下に位置します。

昭和39年に町名変更が実施されるまでは「台所町」と呼ばれていました。

明暦の大火(1657)までは日蓮宗の幸龍寺や曹洞宗の万隆寺の寺領でしたが、明暦の大火後、江戸幕府の火災対策の政策により、かつては寺が立ち並んでいた神田神社の裏手も、この新政策に沿って、城内の御台所御賄方の武家屋敷として再建されました。

御台所町という旧地名は、このときに始まるものと考えられています。

さらに寛文12年(1672)、この場所に住んでいた武士たちの希望もあり、町内に「町屋」が作られました。

以降、御台所町は町人の町として発展を遂げていきました。

神田明神に近いという事から、「神田明神下御台所町」と長い名前が付いていましたが、明治5年(1872)に「神田台所町」となりました。

「神臺会」の名称は明治27年(1894)、日清戦争の年に町名として始まりました。日露戦争戦勝記念の「石橋」山車には提灯が飾られており、上の提灯の文字は「神臺会」、下の提灯の文字は「臺所町」となっています。さらに、戦後すぐの昭和21年製の太鼓には「神臺会」の文字が彫られており、現在もこの名称を町会名として使用しています。今年で121年の歴史となります。

神臺会は、現在も神田明神のお膝元としての誇りを強く持っている町会です。

町会の該当区域は、外神田二丁目5番地1~12号に加え、7番地1号・4号を除く、6~9番地となっています。

【神輿の特徴】

外神田連合の一番神輿です。

神社拝殿、前石段を舞台に奉納舞を行います。

その直後、神臺会の大小の神輿の宮入参拝を行います。

明日は神輿宮入「Internet TV 神田祭.ch」

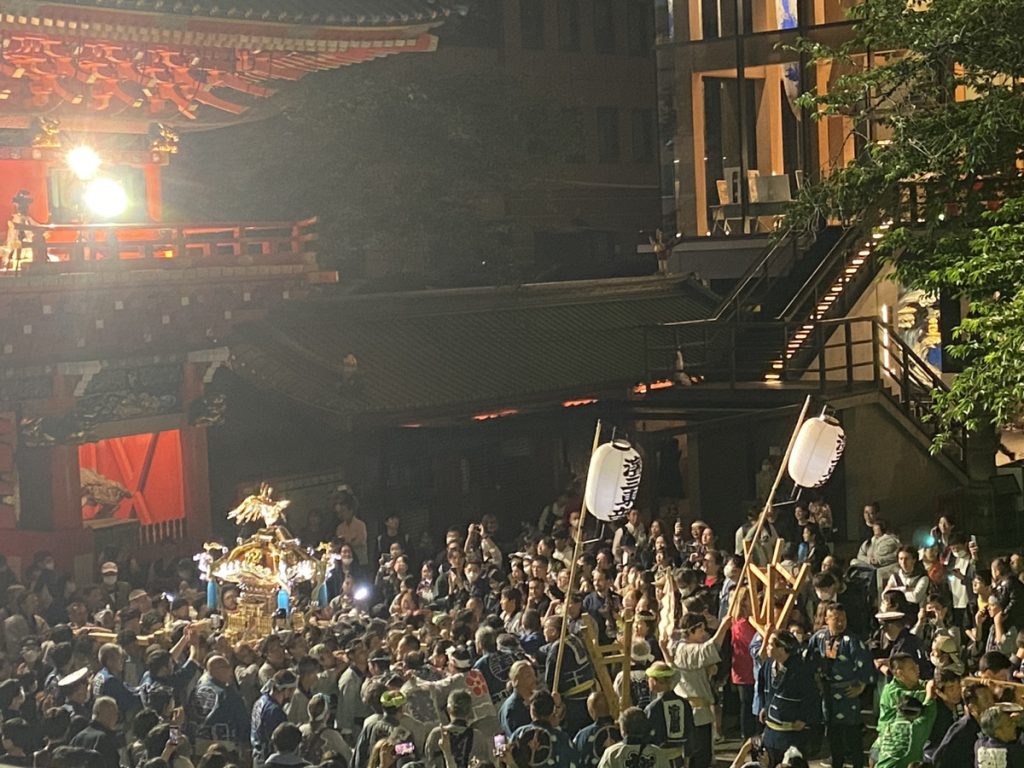

明日は神輿宮入の日です。

「Internet TV 神田祭.ch」では8:30頃より、神輿宮入の様子を完全生中継いたします!!

臨場感あふれる、宮入をお伝えして行きます!お楽しみください。

ゲストに稲川淳二さん!他にも、シークレットゲストも登場します!!

お見逃しなく!!

ナビゲーター、ゲストへの応援メッセージ、コメントはインターネットTV神田祭.ch

投稿用メールアドレス

mail@kandamatsuri.ch

まで

Twitterはハッシュタグ「#令和5年神田祭」をつけてツイートをお願いいたします。

日本橋三・五地区

浜町二丁目西部町会、蛎一共和会、蛎一町会自衛会、人形町一丁目町会、 浜三東部町会、浜町一丁目町会、人形町二丁目三之部町会 神輿宮入り

浜町二丁目西部町会、蛎一共和会、蛎一町会自衛会、人形町一丁目町会、 浜三東部町会、浜町一丁目町会、人形町二丁目三之部町会の神輿が7基で宮入りしました。

【町会の特徴】

この一帯は「元吉原」の遊郭のあったところである。 かって江戸の遊里は各所に分散していたが、この地は 元和三年(一六一七)庄司甚衛門が幕府の公許を得て 開いた遊郭のあった所であり、明暦の大火(一六五七) で類焼し、浅草日本堤に移転するまでの三九年間、こ の地に江戸一番の歓楽街「元吉原」が存在していた。

現二丁目-五番地にある松島神社は、昔この辺りが 海であった頃、松の生い茂った小島の中にお祀りして あったので人々が松島稲荷大明神と唱え、正徳三年 (一七一三)新町が開設される時に、社号に因んで町 名を「松下町」にしたという。

また当町会北側の通りを「甘酒横丁」というが、明 治の頃からこの横丁の入り口に尾張屋という甘酒屋が あり、甘酒の煮えている釜を腰高の台にのせ、炭火で 保温しながら売っていたという。これが「甘酒屋横丁」 といわれるようになり、後に変化して「甘酒横丁」に なったという。

参考:

江都天下祭研究会神田倶楽部

「明神様の氏子とお神輿」

武蔵野書院 2001年4月1日初版

神田駅東地区 神田富山町会

【町会の特徴】

神田富山町会は、かつては武家地でしたが、

正徳3年(1712)芝増上寺が火除け地を造成する時、増上寺の門前町続きであった、「旧富山町、永井町、岸町、三島町」が収公された際、その代地として神田に現在の地が与えられ、町屋となりました。

明治初年に、それらの町を併せて「神田富山町」となりました。

町会の該当区域は、富山町全域となっています。

参考:

江都天下祭研究会神田倶楽部

「明神様の氏子とお神輿」

武蔵野書院 2001年4月1日初版

【神輿の特徴】

富山町町会の神輿は、昭和30年、後藤直光により作られました。

外神田地区連合 神田元佐久町会 2023.05.14

【町会の特徴】 元佐久町も栄町と同じように小笠原藩邸でした。 明治3年に秋葉原の火除け地となる際に、神田佐久間町一丁目及 ...外神田地区連合 神田栄町会 2023.05.14

【町会の特徴】 神田栄町はかつて、神田栄町と呼ばれ、江戸時代には武家屋敷が立ち並んでいた地域で、この一帯が豊前小倉藩小笠 ...外神田地区連合 宮本町会 2023.05.14

【町会の特徴】 宮本町は、明治2年(1869)に神田明神門前町となった後、明治5年(1872)には境内などの社地を編入し ...外神田地区連合 神田同朋町会 2023.05.14

【町会の特徴】 同朋町会は、明暦の大火以前までは寺地でしたが、明暦の大火(1657)後に寺地を外に移し、幕府同朋衆の屋敷 ...外神田地区連合 万世橋町会 2023.05.14

【町会の特徴】 外神田一丁目の一帯は、神田川に架かる橋の名に因んで万世橋と呼ばれています。 万世橋の名前は、明治6年(1 ...外神田地区連合 神田五軒町々会 2023.05.14

【町会の特徴】 「五軒町」の名前の由来は、江戸時代、この界隈に、上総久留里藩黒田家上屋敷、下野黒羽藩大関家上屋敷、安房勝 ...外神田地区連合 神臺会 2023.05.14

【町会の特徴】 神臺会は神田神社の男坂下に位置します。 昭和39年に町名変更が実施されるまでは「台所町」と呼ばれていまし ...明日は神輿宮入「Internet TV 神田祭.ch」 2023.05.13

明日は神輿宮入の日です。 「Internet TV 神田祭.ch」では8:30頃より、神輿宮入の様子を完全生中継いたしま ...神田駅東地区 神田富山町会 2023.05.13

【町会の特徴】 神田富山町会は、かつては武家地でしたが、 正徳3年(1712)芝増上寺が火除け地を造成する時、増上寺の門 ...協賛スポンサー様はランダム順で表示しております。