神田祭公式ブログです。神田祭当日の実況や神田祭の裏側、インターネットchの「神田祭.ch」の模様をお伝えいたします。

岩本町・東神田地区連合 岩本町一丁目町会

岩本町一丁目は、かつて東福田町、材木町、東今川町、亀井町の4つの町に分かれていました。

これらの町は昭和40年7月の住居表示の実施により、合併して現在の「岩本町一丁目」になりました。かつて町内を流れていた「竜閑川」は終戦後に三度埋められ、現在に至りますが、江戸の頃より変わらないのは、この川筋を神田と日本橋の境界としていたことです。

現在は千代田区と中央区の区境となっています。

町の北側を通る「金物通り」の名前が示すように、かつては金物問屋が軒を並べて、竜閑川を利用した木材の運搬とともに物流の中核地でした。

町会の該当区域は、岩本町一丁目全域となっています。

岩本町一丁目町会の神輿は昭和31年、市川行徳の神輿師、十四代浅子 周慶により造られました。

台輪寸法2尺3寸の大神輿で、黒漆塗りの屋根には神田明神の御神紋が光ります。

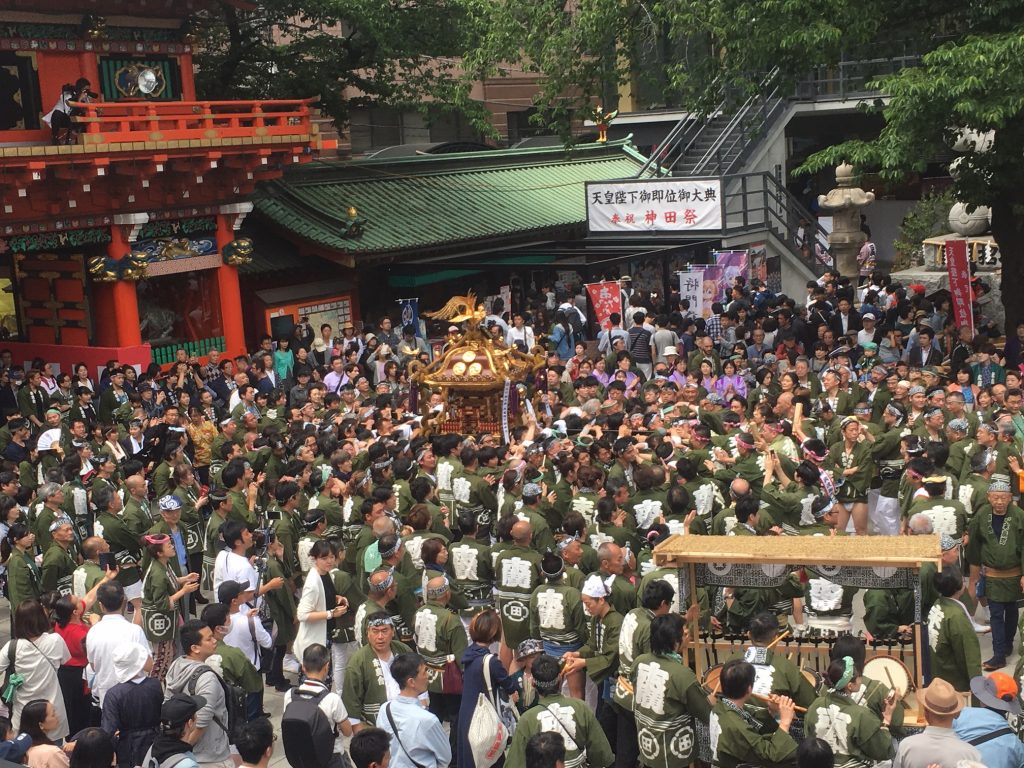

約300人の担ぎ手により宮入りを行います。

宮入後、秋葉原中央通り「おまつり広場」に参加します。

日本橋一地区連合 室町一丁目会

室町一丁目会は、昭和7年に、「旧室町一丁目・二丁目」等の町が合併して、室町一丁目となりました。

日本橋魚河岸、呉服屋、両替店が栄え、現在にまで至り、老舗となっている店も多く、商業・金融の中心地となっています。

室町一丁目内にある「三越」は、延宝元年(1673)に越後屋号で旧本町一丁目に店を出し、「店前現銀無掛値」の看板を掲げ、現金による正札販売商法と、切り売り商法の新商法によって今日になすまでとなりました。

明治37年「三井の越後屋」を二字につめて「三越」と改めたと言われています。

遠方のため神社への宮入は行っていなせんでしたが、平成17年より、町会長を中心とした日本橋会の皆様の協力によって宮入ができるようになりました。

町会の該当区域は、日本橋室町一丁目全域となっています。

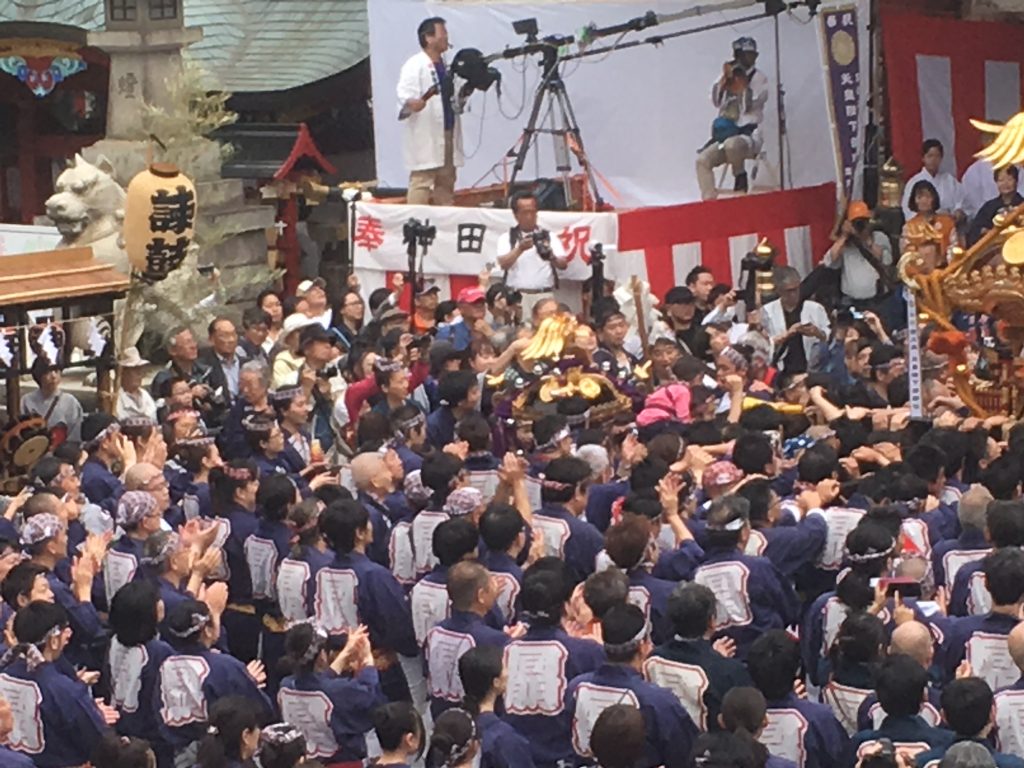

総勢300名の担ぎ手により宮入を行います。大神輿は昭和13年、後藤 直光作です。

大きさは2尺8寸、平屋台、三方胴羽目です。

扇木や厚手の鋳物、彫金で細工され、木彫を施さない神輿です。

鳳凰の翼が大きく、首が長いことも特徴の一つです。

宮入の後、境内右側にある水神の山車の前で、魚河岸会の皆様へあいさつのみこし振りを行うのでそちらもご注目ください。

外神田地区連合 宮本町会

宮本町は、明治2年(1869)に神田明神門前町となった後、明治5年(1872)には境内などの社地を編入して、神田宮本町となりました。

江戸総鎮守のお膝元で生活することを誇りとする住民の心意気が形になった名前です。

宮本町には、明治10年(1877)創業、開花三十六席にも選ばれた「開花楼」がありました。

ここは海抜40メートルの高台に建っており、見晴らしの良さと江戸前の料理が好まれ、通人、粋人が集う場所として知られ、東京名所図会など、多くの書物に残されています。

また、単に料理屋として著明であるばかりではなく、書画店や古書市、見本市等、当時としては貴重な文化事業が再三開催されました。

明治の国学者、福羽 美静が開花楼の全盛を詠んだ詩を紹介します。

「にぎわしき 花の都のその花を 見れば心も また開けつつ」

町会の該当区域は、外神田二丁目16〜19番地、7番1号・4号の一部となっています。

宮本町会の神輿は、子供神輿として出します。

本年は神田明神の中神輿を担いで宮入いたします。

昭和35年、宮惣の製作によるものです。迫力があり、熱気あふれる、力強い担ぎっぷりにご注目下さい。

外神田地区連合 神田末廣町会

末広町は、明治2年(1869)に「神田平永町・神田山本町・柳原岩井町・麹町平川町の各代地」七カ所を合併し、設立しました。

さらに十数件の武家地を吸収してその町域を大きくしました。

末広町と五軒町(現在の末広町交差点付近)にあった堀家の辻番所は、

御府内随一との評判でした。

辻番と言えば、川柳に『辻番は生きた親父の捨て所』とあるように、大概、老人と決まっていました。

しかし、この辻番所では番人を雇う際に、武芸の心得のあるものを厳選して選考し、

日々稽古を怠る事がなかったと言われています。

事件があれば六尺棒で応戦し、逃亡者がいればその棒を投げて足に絡ませて倒していたそうです。

また、明治元年(1868)5月の新政府軍と彰義隊との戦い(上野戦争)の始まりは、

この辻番所前で開かれたものである、と言われています。

町会の該当区域は、外神田三丁目5〜10番地、及び14〜16番地となっています。

大正15年、神田名匠、「だし鉄」作の神輿です。

大きさは2尺3寸です。

屋根金梨造りで、神田神社氏子町会で現存する神輿の中では一番古い神輿です。

外神田地区連合 神田五軒町々会

「五軒町」の名前の由来は、江戸時代、この界隈に、上総久留里藩黒田家上屋敷、下野黒羽藩大関家上屋敷、安房勝山藩酒井家上屋敷、播磨林田藩建部家上屋敷、信濃上田藩松平家下屋敷と、5つの大名屋敷が並んでいたことから名付けられました。

明治維新の時に政府によってこれらの屋敷は召し上げられ、明治5年(1872)に、この地は神田五軒町と名付けられました。

その後、人家が立ち並ぶようになり、てんぷらの店や寄席などができ、町は賑わいました。

明治44年(1911)には、町名から神田が外され「五軒町」となりましたが、昭和22年に神田区と麹町区が合併して千代田区になると、ふたたび神田五軒町に戻りました。

そして、昭和39年、住居表示の実施に伴って外神田六丁目となりました。

町会の該当区域は、外神田六丁目3番地5・6号、4〜16番地となっています。

神田五軒町々会の神輿は、昭和52年に作られました。

屋根唐破風型白木造り総彫刻です。

重さ約300キロ、台座2尺3寸(約70cm)、高さ6尺8寸(約200cm・鳳凰を含む)、幅4尺7寸(約150cm)、親棒の長さ16尺(約500cm)という大神輿です。

数年前、約30年振りに総仕上げ直しをし、美しく輝いた神輿へと生まれ変わりました。

担ぎ手総数は350名余りです。

子供神輿

外神田地区連合 神田旅籠町会

神田旅籠町は、昌平橋の北側にあたり、中山道の第一の宿場である板橋宿、日光御成街道の宿場町である川口宿への街道筋として、旅籠が数多く立ち並んでいたため、「旅籠町」と呼ばれるようになりました。

「日光御成街道」は、江戸幕府の徳川将軍が日光参拝の際、必ず通った街道で現在の国道122号にほぼ相当します。

こうした重要な街道の拠点となる町が旅籠町だったのです。

そして「旅籠」とは、江戸時代、旅人を宿泊させ食事を提供させることを生業とする家のことであり、旅籠屋の略でした。

旅籠という言葉自体はもともとは、旅の時に馬の飼料を入れる籠の意味が、旅人の食物雑品を入れる籠の意味になり、さらに転じて宿屋で出される食事の意味になり、食事を提供する宿屋というようになりました。

また、この土地には有名な寺子屋の、「芳林堂」がありました。

芳林堂は、有馬藩士 金子政成が安政4年(1857)に開業しました。

その後、火災にあって旅籠町に移ってきました。

芳林小学校(現在の昌平小学校)の名前も、この芳林堂に由来していると言われています。

現在この地は、日本の最先端を行くIT産業のメッカとなっています。

町会の該当区域は、外神田一丁目1番地5〜7号、3番地、4番地1〜8号、18〜23号、5〜9番地及び外神田三丁目1・12・13番地となっています。

神田旅籠町会の神輿は昭和33年に南部屋 五郎右衛門によって作られました。

平成17年3月13日に神輿を、2尺5寸から2尺7寸へと大きくし、ますます迫力を増しました。

総勢300名の担ぎ手により、宮入りします。

外神田地区連合 神田金澤町会

かつて金澤町と呼ばれていたこの地域は、神田明神下にあり、御成街道に沿った町屋でした。

1657年の明暦の大火以前は東本願寺の境内地でした。

その後は加賀金澤藩前田家の中屋敷となりました。

加賀藩は、藩主の居城が現在の金沢(石川県)にあったことから「金澤藩」ともいわれていました。

つまり、外神田三丁目に「金澤」という町名が伝わるのは、かつて加賀藩の藩邸があったからであると言われています。

前田家の上屋敷は、天和2年(1682)の火事で類焼し、幕府に没収されます。

その翌年になると、湯島一丁目の職人や商人たちがそこに代地を与えられて移転してきましたが、金沢という町名はそのまま受け継がれていきました。

商人や職人の町として発展を続けた金澤町には、多種多様な店があったようで、文政7年(1824)に書かれた「江戸買物独案内」には、「やけど妙薬」で知られた田村万兵衛、「鼻紙袋」や「煙草入れ」を扱う津久田屋、瀬戸物問屋である玉川卯兵衛といった商人たちの名前が記載されています。

町会の該当区域は、外神田三丁目2・3・4・11番地となっています。

神田金澤町会の神輿は昭和36年に宮本 重義により作られました。美しい神輿、迫力の担ぎぶりをご堪能下さい。

外神田地区連合 神田松富町会

江戸時代の外神田四丁目周辺には武家屋敷以外に、商人や職人の住居が立ち並ぶ「松下町二丁目」、「松下町三丁目」、「永富町三丁目」と呼ばれる町屋がありました。

明治2年(1869)、これら三町が合併し、さらに武家屋敷も編入して新しい町、松富町が誕生しました。

この名前は、松下町と永富町から一文字ずつ取ってつくられたものです。

町の真ん中を走る現在の中央通りにあたる道は、江戸時代、将軍が上野の寛永寺へ参詣するときに通る道でもありました。

特に毎年正月十日に行われた「正月御成」では、将軍は必ずここを通ったので、道の名前まで御成と呼ばれるようになりました。

因みに、将軍御成の当日は、沿道の家は火を使うことも許されないほど、厳重な警備体制が敷かれていたようです。

昭和40年頃までは町内には稲倉魂命を祀る三社稲荷がありました。

御利益が多い神社で、講武所の芸者の参詣は頻繁にあったと言われています。

町会の該当区域は外神田四丁目6〜13番地となっています。

神田松富町会の神輿は、昭和53年に宮本 重義の手により作られました。迫力のある宮入を是非ご注目下さい。

外神田地区連合 神田同朋町会

同朋町会は、明暦の大火以前までは寺地でしたが、明暦の大火(1657)後に寺地を外に移し、幕府同朋衆の屋敷としました。

「同朋」というのは、室町時代に始まり、幕府の雑務、茶事を務めた僧体の小史のことを言います。

江戸幕府では、城中における大名の案内・更衣・刀剣の上げ下げ・茶弁当の世話をし、将軍外出の際には、長刀を持って従っていました。

平成8年3月に新調した浅草の宮本卯之助商店作の御神輿で同年5月の神田明神例大祭に参加しました。

町会の該当区域は、外神田二丁目10〜15番地、6丁目1・2番地及び3番地3・4・7・8号となっています。

神田同朋町会の神輿は平成8年に新しく作り直しました。

宮本 卯之助の作品です。

美しい仕上がりの中にも下町の落着きを調和した風情になっています。

子供神輿

外神田地区連合 神田元佐久間町会

元佐久間町も栄町と同じように小笠原藩邸でした。

明治3年に秋葉原の火除け地となる際に、神田佐久間町一丁目及び神田柳屋敷の代地として小笠原家屋敷跡に移転してきました。

この時に、神田元佐久間町の町名が生まれました。

「元」という名前は、新たに生まれたこの町を神田佐久間町と区別するために付けられました。

明治44年(1911)に、元佐久間町と改称されましたが、昭和22年、千代田区ができたときに、町名は再び神田元佐久間町となりました。

町会の該当区域は、外神田五丁目2・5番地となっています。

神田元佐久町会の神輿は昭和5年に宮惣の手により生まれたものです。歴史ある神輿とともに、宮入れします。

岩本町・東神田地区連合 岩本町一丁目町会 2019.05.12

【町会の特徴】 岩本町一丁目は、かつて東福田町、材木町、東今川町、亀井町の4つの町に分かれていました。 これらの町は昭 ...日本橋一地区連合 室町一丁目会 2019.05.12

【町会の特徴】 室町一丁目会は、昭和7年に、「旧室町一丁目・二丁目」等の町が合併して、室町一丁目となりました。 日本橋 ...外神田地区連合 宮本町会 2019.05.12

【町会の特徴】 宮本町は、明治2年(1869)に神田明神門前町となった後、明治5年(1872)には境内などの社地を編入 ...外神田地区連合 神田末廣町会 2019.05.12

【町会の特徴】 末広町は、明治2年(1869)に「神田平永町・神田山本町・柳原岩井町・麹町平川町の各代地」七カ所を合併 ...外神田地区連合 神田五軒町々会 2019.05.12

【町会の特徴】 「五軒町」の名前の由来は、江戸時代、この界隈に、上総久留里藩黒田家上屋敷、下野黒羽藩大関家上屋敷、安房 ...外神田地区連合 神田旅籠町会 2019.05.12

【町会の特徴】 神田旅籠町は、昌平橋の北側にあたり、中山道の第一の宿場である板橋宿、日光御成街道の宿場町である川口宿へ ...外神田地区連合 神田金澤町会 2019.05.12

【町会の特徴】 かつて金澤町と呼ばれていたこの地域は、神田明神下にあり、御成街道に沿った町屋でした。 1657年の明暦 ...外神田地区連合 神田松富町会 2019.05.12

【町会の特徴】 江戸時代の外神田四丁目周辺には武家屋敷以外に、商人や職人の住居が立ち並ぶ「松下町二丁目」、「松下町三丁 ...外神田地区連合 神田同朋町会 2019.05.12

【町会の特徴】 同朋町会は、明暦の大火以前までは寺地でしたが、明暦の大火(1657)後に寺地を外に移し、幕府同朋衆の屋 ...外神田地区連合 神田元佐久間町会 2019.05.12

【町会の特徴】 元佐久間町も栄町と同じように小笠原藩邸でした。 明治3年に秋葉原の火除け地となる際に、神田佐久間町一丁 ...協賛スポンサー様はランダム順で表示しております。