神田祭公式ブログです。神田祭当日の実況や神田祭の裏側、インターネットchの「神田祭.ch」の模様をお伝えいたします。

秋葉原電気街

廣瀬ビル前では、廣瀬美智俊氏子総代によります献饌が執り行われました。

神幸祭の行列はいよいよ秋葉原の街中を巡行中です。

秋葉原万世橋

色とりどりの行列と色とりどりの電気店のネオン。

江戸の伝統と現代の象徴が重なる世界は、微かな目眩と供に胸が高ぶります!

神田須田町

神田須田町では青木稔氏子総代によります献饌が執り行われました。

須田町では「いせ源本館」や「神田まつや」など都選定歴史的建造物を見つけました!

一日歩いていると、忘れたくない東京に出会えますね。

蛎殻町東部町会

武家地であったところ明治4年に起立した町である。

旧蛎殻町二丁目と元大坂町の地域には、江戸後期から明治2年まで江戸幕府の銀貨鋳造所が設置されていた。

銀座役所と呼ばれもともとは京橋に設置されていたが、当地に移転してきてから「蛎殻銀座」と呼ばれるようになったという。

当役所では新政府による新円切替えにより大阪市の造幣局に貨幣製造業務が移転するまで、寛永通宝の四文銭を鋳造していた。

参考:

江都天下祭研究会神田倶楽部

「明神様の氏子とお神輿」

武蔵野書院 2001年4月1日初版

大江戸和髪学会

大江山凱陣

大鯰と要石

こちら葛飾区 亀有公園前派出所

人気アニメがバルーンになって初登場!

漫画家・秋本治氏より8メートルにも及ぶ実筆の『こち亀絵巻』が奉納されたのを記念して、集英社様より奉納されたバルーン。

『こち亀絵巻』に描かれた主役・両津勘吉の曳き物を再現したもの。

花咲かじいさん

「ここ掘れワンワン」の台詞で有名な昔話の一つの「花咲かじいさん」の疋き物と練物です。

この附け祭は江戸時代の神田祭の絵巻物に描かれていた行列を復元したものです。文化資源学会はじめ、多くの方々が参加しています。

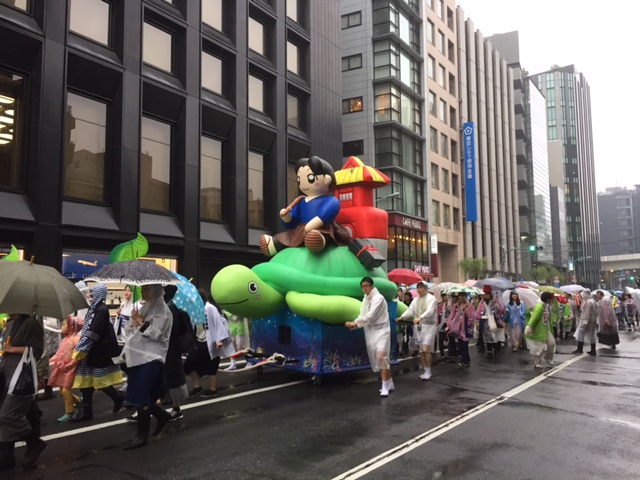

浦島太郎

「花咲かじいさん」と同じくらい有名な昔話のひとつの「浦島太郎」です。

「浦島太郎」は今回が初お目見えなんです!

東京大学文化資源学研究室と文化資源学会の協力により、江戸時代に神田祭りに出ていた「浦島太郎」の曵き物と練物を復元しています。

こちら葛飾区 亀有公園前派出所 2017.05.13

人気アニメがバルーンになって初登場! 漫画家・秋本治氏より8メートルにも及ぶ実筆の『こち亀絵巻』が奉納されたのを記念し ...協賛スポンサー様はランダム順で表示しております。